南海是西北太平洋最大的邊緣海,其水文特征受大陸和大洋的共同影響,海陸相互作用強烈、物質循環活躍、且海洋動力過程複雜,是研究海陸相互作用和沉積物源–彙過程的重要區域。黑潮是西北太平洋最強的西邊界流,當其北上經過呂宋海峽時,由于失去岸界的阻擋向西彎曲入侵南海,向南海輸送大量的熱量和水汽,同時對南海北部的沉積動力和物質輸運産生重要影響。現代觀測和模拟結果表明黑潮入侵南海的強度和路徑存在年代際和季節性變化,然而地質曆史時期黑潮入侵南海的演化曆史及其控制機制的認識知之甚少,黑潮入侵對沉積物源彙過程的影響仍然缺乏深入研究。

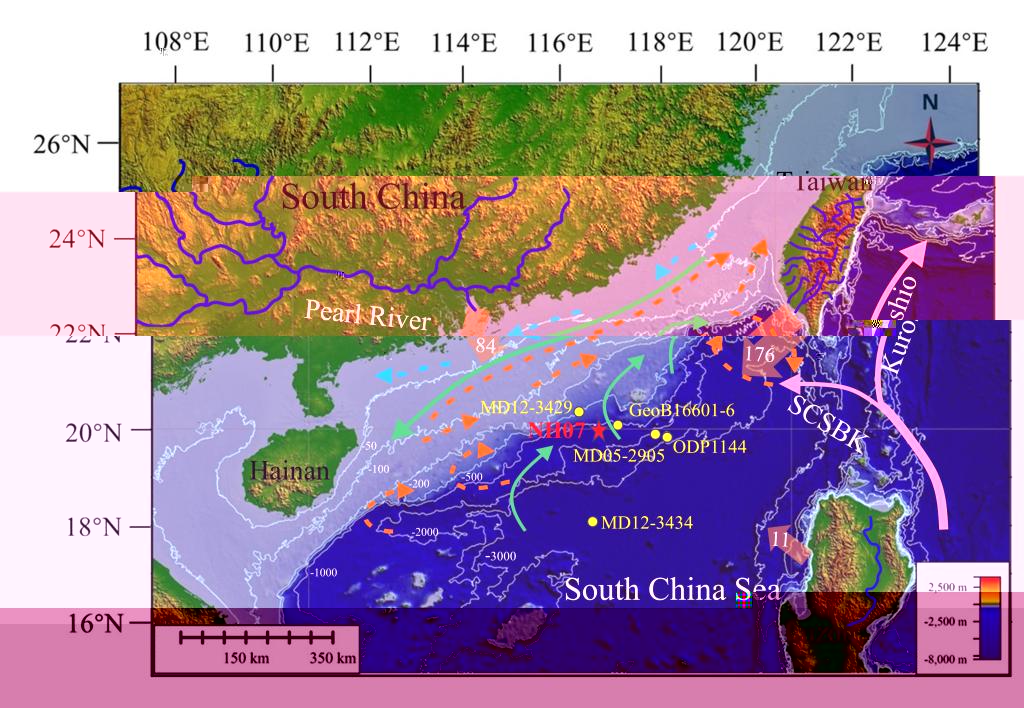

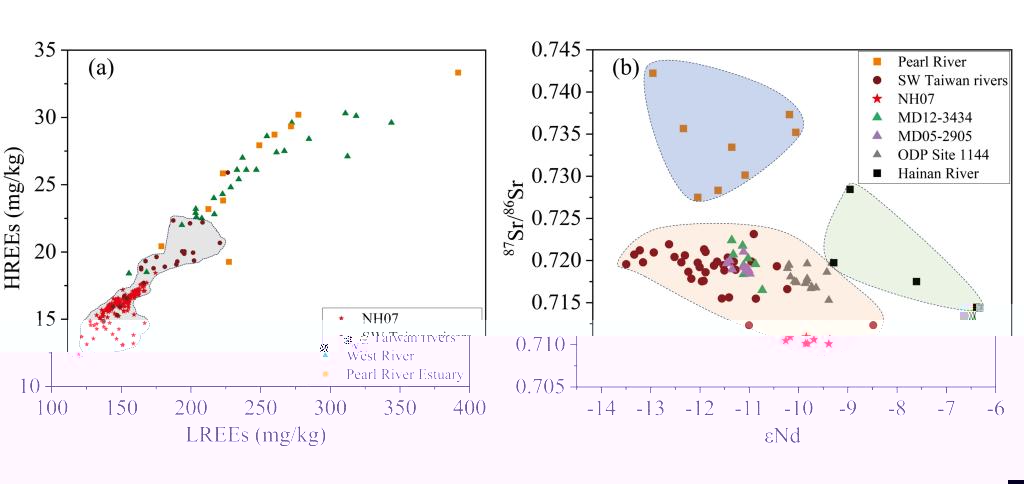

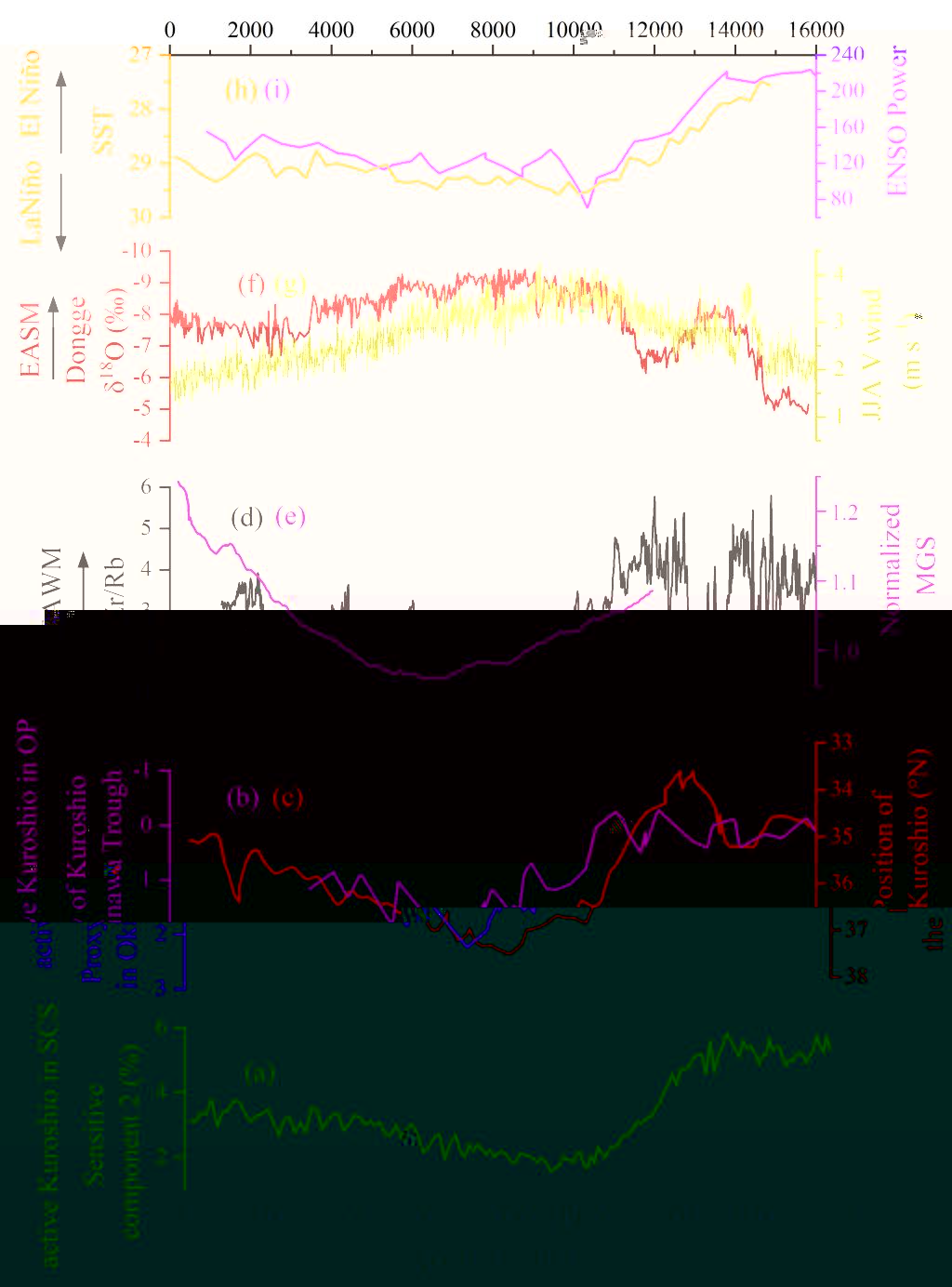

我院海洋地質團隊成員黃超副教授以南海北部陸坡的NH07岩心為研究對象(圖1),通過高分辨率的地球化學和粒度分析,重建末次冰消期以來南海北部陸坡沉積物的源–彙過程,并探讨其對氣候變化和黑潮入侵南海的響應機制。稀土元素和Sr–Nd同位素分析表明,台灣西南部河流是NH07岩心沉積物的主要來源(圖2)。粒度敏感組分分析發現,敏感粒度組分2(24.7–27.9 μm)可以用于示蹤黑潮入侵南海的可靠指标,從而重建了末次冰消期以來黑潮入侵南海的演化曆史。研究結果表明,黑潮入侵南海北部的強度與開放太平洋黑潮主軸的強度呈現反相關關系,主要受東亞季風和ENSO活動的調控(圖3)。在末次冰消期(16, 000–11, 700 cal yr BP),黑潮入侵南海北部的強度較大,沉積物來源和輸運主要受海平面變化與黑潮入侵強度的共同驅動,而化學風化強度主要受控于低海平面暴露的陸架物質再風化作用影響;全新世時期(11, 700 cal yr BP–至今),黑潮入侵南海北部的強度整體較弱,東亞夏季風成為控制陸源物質輸運和化學風化強度的主要因素。該研究深化了對邊緣海沉積系統響應季風氣候演變、海平面變化和海洋環流格局的理解。

論文題為“Sedimentary responses to climatic variations and Kuroshio intrusion into the northern South China Sea since the last deglaciation”,發表在國際地學領域著名期刊Global and Planetary Change(中科院一區TOP期刊)。該論文以太阳集团app首页為第一完成單位,黃超副教授為論文第一作者,中國科學院廣州地球化學研究所韋剛健研究員為通訊作者。該研究得到了國家自然科學基金和自然資源部海底礦産資源重點實驗室開放基金等科研項目的資助。

Citation: Huang, C., Wu, L., Cheng, J., Qu, X., Luo, Y., Zhang, H., Ye, F., & Wei, G. (2024). Sedimentary responses to climatic variations and Kuroshio intrusion into the northern South China Sea since the last deglaciation. Global and Planetary Change, 245, 104671.

全文鍊接: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2024.104671

圖1 研究區位圖

圖2稀土元素和Sr–Nd同位素物源分析

圖3末次冰消期以來黑潮入侵強度與東亞季風和ENSO活動的關系。圖a為本研究敏感粒度組分2指示的黑潮入侵南海的強度變化;圖b和c為開放太平洋黑潮主軸的強度;圖d和e為東亞冬季風記錄;圖f和g為東亞夏季風記錄;圖h和i為ENSO活動記錄。